Новости сайта

|

|

|

31 декабря 2025

Природное искусство космоса: гигантские «картинки» на песке реки Фучуньцзян

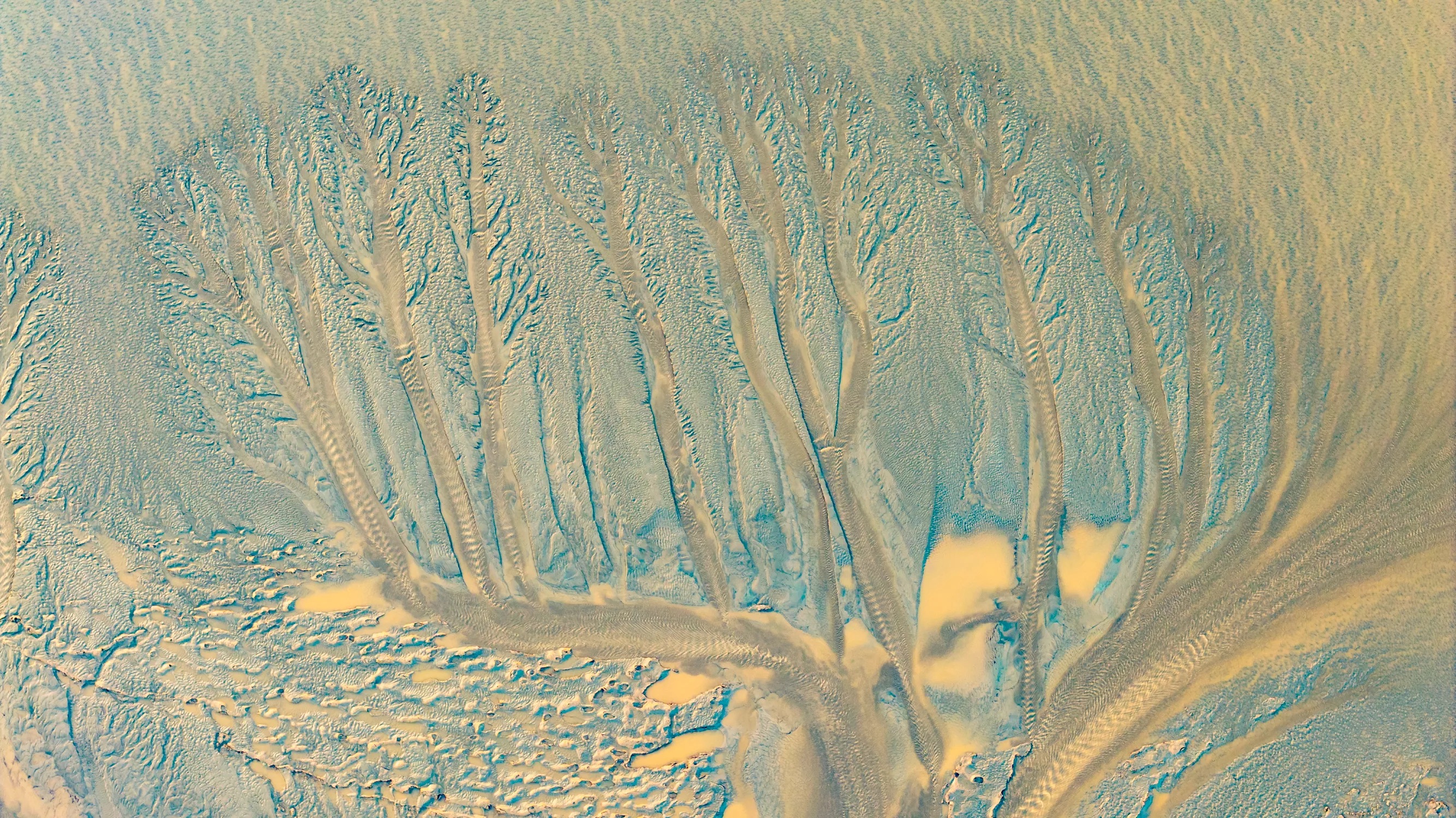

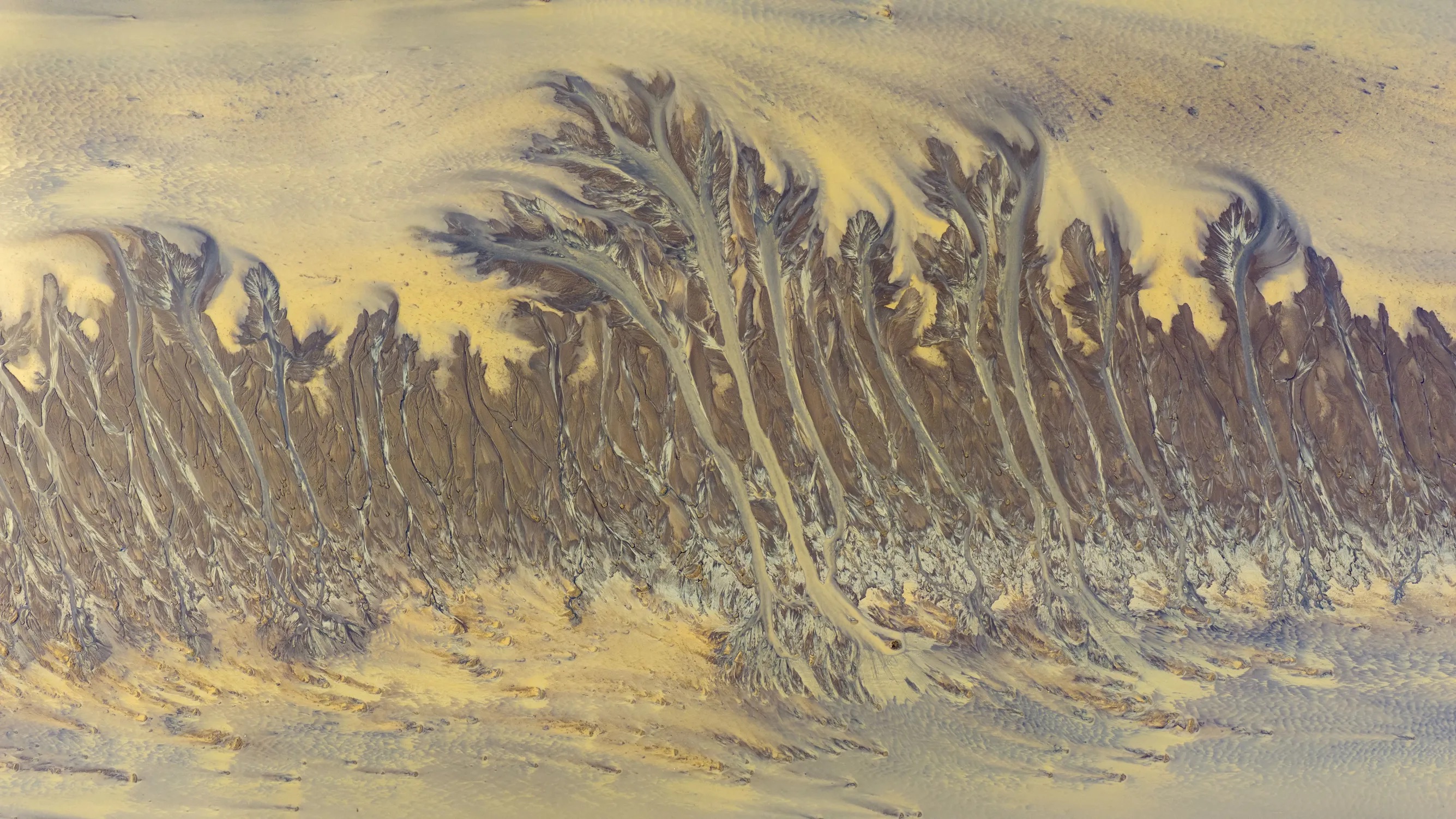

На отмелях реки Фучуньцзян, протекающей на юго-востоке Китая, в период весенних приливов можно наблюдать поистине удивительное природное явление: обширные рисунки на песке, простирающиеся на десятки квадратных километров.

Эти узоры иногда сравнивают с гигантским полотном — но «художника» стоит искать не среди людей, а среди сил природы. Узоры, известные как «приливные деревья», возникают после ухода мощной приливной волны, которая образуется под влиянием гравитации Солнца и Луны и особенностей формы залива Ханчжоу, в который впадает Фучуньцзян. Их масштабы особенно хорошо видны с высоты птичьего полёта.

Приливная волна, иногда достигающая 8–9 метров, с силой устремляется вверх по реке, делает резкие повороты и оставляет после себя сложные замысловатые узоры на обнажённой отмели. Периодически такие явления наблюдаются не только здесь, но и в других крупных реках мира, где приливные течения достигают значительной силы.

Это природное «искусство» недолговечно: достаточно прилива, и все следы исчезают под водой, чтобы через время появиться вновь в новых формах.

Увидеть такие завораживающие картины природы собираются туристы со всей страны — эффект от них усиливается, когда рисунки рассматриваются с высоты, например, с помощью аэрофотосъёмки.

|

|

|

|

|

|

9 ноября 2025

«Чёрные квадраты» Малевича. Сколько их было и чем они отличаются

Авангардист Казимир Малевич создал несколько «Чёрных квадратов» — и на первый взгляд кажется, что они абсолютно одинаковы. Но это не так! У каждой версии есть своя история, особенности и даже своя судьба. Рассказываем, когда появились супрематические картины художника, как их различать и где увидеть.

Авангардист Казимир Малевич создал несколько «Чёрных квадратов» — и на первый взгляд кажется, что они абсолютно одинаковы. Но это не так! У каждой версии есть своя история, особенности и даже своя судьба. Рассказываем, когда появились супрематические картины художника, как их различать и где увидеть.

Первый «Чёрный квадрат»

Первый «Чёрный супрематический квадрат» Малевич закончил 8 июня 1915 года, хотя сам датировал его 1913 годом — об этом говорит авторская подпись на обороте холста. В это время художник работал над декорациями к футуристической опере Михаила Матюшина «Победа над солнцем». Именно тогда у Малевича возник замысел будущего супрематического произведения.

Публика впервые увидела «Чёрный квадрат» на «Последней футуристической выставке "0,10"», открывшейся 19 декабря 1915 года в Петербурге, в Доме Адамини. Малевич поместил картину в «красный угол» — место, где традиционно висели иконы. Позже он назвал своё творение «иконой моего времени».

Рентгенографические исследования 2015 года показали, что первый «Чёрный квадрат» написан поверх двух других картин в духе авангарда. На его поверхности со временем появились характерные трещины — кракелюры.

Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Второй «Чёрный квадрат» — 1923 год

Вторая версия появилась в 1923 году как часть триптиха для Международной выставки в Венеции (вместе с «Кругом» и «Крестом»). Малевич работал над ней вместе со своими учениками — Анной Лепорской, Константином Рождественским и Николаем Суетиным.

Этот квадрат — самый большой из всех: 106 × 106 см.

Сейчас он хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Третий «Чёрный квадрат» — 1929 год

Третий вариант Малевич создал в 1929 году специально для своей персональной выставки в Третьяковской галерее. Это практически точная копия первой версии. Сегодня он также находится в Третьяковской галерее.

Четвёртый «Чёрный квадрат» — 1931–1932 годы

Четвёртая версия была написана в 1931–1932 годах для выставки «Художники РСФСР за 15 лет». После этого картина надолго исчезла: почти 50 лет она хранилась у родственников Малевича в Самаре.

В 1993 году произведение неожиданно всплыло — его принесли в Инкомбанк в качестве залога за кредит. Владелец так и не вернулся за картиной, и «Квадрат» стал собственностью банка. После банкротства Инкомбанка работу приобрёл Владимир Потанин, а с 2000 года она хранится в Эрмитаже.

Смысл и философия «Чёрного квадрата»

«Чёрный квадрат» стал ключевым произведением супрематизма — направления, основанного на изображении простейших геометрических форм, залитых чистым цветом.

Малевич считал, что искусство должно освободиться от изображения реальности:

«Художник может быть творцом тогда, когда формы его картин не имеют ничего общего с натурой».

По мнению автора, именно «Квадрат» стал началом нового пути — чистого творчества, в котором форма и цвет существуют сами по себе.

Почему квадрат — чёрный

Малевич выбрал чёрный цвет не случайно: он содержит все цвета, если смешать их вместе. Художник использовал особый оттенок — смесь жжёной кости, чёрной охры и тёмно-зелёного пигмента, добавив немного мела для глубины и матовости.

«Чёрный квадрат» стал символом авангардного объединения Уновис (Утвердители нового искусства). Его знак появлялся на плакатах, документах и даже на одежде участников движения.

Другие квадраты Малевича

Помимо чёрного, Малевич создавал и другие геометрические формы:

-

«Красный квадрат» (1915) — хранится в Русском музее. В каталоге выставки «0,10» работа значилась под названием «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях»;

-

Второй «Красный квадрат» находился в коллекции Николая Харджиева;

-

«Белый квадрат» («Белое на белом», 1918) — вершина беспредметности, ныне хранится в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке.

Символ новой эпохи

«Чёрный квадрат» Малевича стал не просто картиной, а знаком перехода к новому художественному мышлению. Он показал, что живопись может быть абсолютно самостоятельной и не зависеть от реального мира.

«Мы не можем пользоваться теми кораблями, на которых ездили сарацины, — так и в искусстве мы должны искать форм, отвечающих современной жизни», — писал Малевич.

|

|

|

|

|

|

2 апреля 2009

Уроки рисования как фактор развития основных познавательных процессов человека

В психологии познавательными процессами принято называть такие элементы психики, которые связаны с сознанием человека. Среди них выделяют следующие: ощущение, восприятие, представление, воображение, мышление, память, внимание, наблюдательность и интеллект. Они имеют психофизиологическую природу и соответственно на их развитие оказывают влияние, как наследственные факторы, так и социальные, а именно среда, окружение человека, его образование и контакты с другими людьми. Здесь нам хотелось бы остановиться на особенностях воздействия на психические процессы одного из видов обучения, а именно уроков рисования. В психологии познавательными процессами принято называть такие элементы психики, которые связаны с сознанием человека. Среди них выделяют следующие: ощущение, восприятие, представление, воображение, мышление, память, внимание, наблюдательность и интеллект. Они имеют психофизиологическую природу и соответственно на их развитие оказывают влияние, как наследственные факторы, так и социальные, а именно среда, окружение человека, его образование и контакты с другими людьми. Здесь нам хотелось бы остановиться на особенностях воздействия на психические процессы одного из видов обучения, а именно уроков рисования.

В каком бы возрасте ни был ученик, обучение рисованию имеет примерно одинаковую структуру. (Хотя рисование для детей представляется более интересной деятельностью, чем для взрослых). На занятиях "студенты" учатся определять пропорции, выявлять соотношения цвета и тени, совершать уверенные движения кистью и пальцами, молниеносно запоминать визуальные образы, видеть за многообразием красок черно-белый "скелет" объектов и многое-многое другое. За всеми этими действиями стоят определенные психические процессы. Вы скажете: как впрочем, и за любыми другими действиями людей! И это правильно. Вопрос в том, что обычно данные психические процессы происходят не вместе, а порознь и, главное, они очень редко бывают осознанными. Совсем другое дело, когда человек учится рисовать. Ему дано задание скопировать некий предмет. Для этого ему приходится воспринять его, рассмотреть, но не просто так, а осознанно, чтобы выделить главное, соотнести пропорции и цвета. После этого мысленно "пересчитать" эти пропорции, ведь не всегда предмет бывает того же размера что и холст. Затем, вспоминая знания, полученные от преподавателей, начинающий художник пробует делать еще неуверенные штрихи, постоянно контролируя движения своих пальцев, и время от времени поглядывая на соответствие наброска объекту. Не будем забывать и об обязательных занятиях историей изобразительного искусства, когда визуальная память обучаемого расширяется, воображение получает новую пищу, а мышление анализирует особенности тех или иных художественных школ. Воздействие уроков рисования на развитие познавательных процессов человека универсально. Они дают комплексный эффект, развивая творческое мышление обучаемого, способствуя развитию гармоничной личности.

|

|

|

|

|

|

28 октября 2008

Рунические памятники и культурная жизнь древних тюрков

Тофик МЕЛИКЛИ

доктор филологических наук,

профессор (Москва)

Национальная культура тюрок прошла несколько этапов развития и, естественно, что каждому этапу присуща своя культурно-художественная система. При этом на всем протяжении культурного и литературного процесса наблюдается эволюция, преемственность литературных форм. Культурную традицию тюрок, в том числе азербайджанских, условно можно разделить на три периода: древнетюркский, раннеклассический (или мусульманский) и национальный (или классический). Национальная культура тюрок прошла несколько этапов развития и, естественно, что каждому этапу присуща своя культурно-художественная система. При этом на всем протяжении культурного и литературного процесса наблюдается эволюция, преемственность литературных форм. Культурную традицию тюрок, в том числе азербайджанских, условно можно разделить на три периода: древнетюркский, раннеклассический (или мусульманский) и национальный (или классический).

К древнетюркским культурным и литературным памятникам, в первую очередь, относятся рунические надписи, дошедшие до нас от империи "Гёк тюрков" (VI-VIII вв.). Кроме эпиграфики в этот период существовали и другие литературные формы, в частности, переводы буддийских текстов с китайского языка, тюркские песни, мифы и легенды, передаваемые из поколения в поколение. К этому же периоду относятся памятники уйгурской литературы, представляющие собой, в основном, переводы с других языков и принадлежащие к различным направлениям религиозной, главным образом, манихейской, буддийской или несторианской литературы.

С принятием ислама (X в.) начинается новая фаза в развитии тюркской культуры и литературы: тюрки превращаются в ведущую силу в мусульманском мире. Поэтому неудивительно, что тюркский язык, наряду с арабским и персидским, становятся одним из трех основных языков мусульманского мира.

Связанный с исламом культурный период отмечен становлением литературы, которая достигла весьма высокого художественного уровня. Этому во многом способствовал и тот факт, что тюрки приняли и арабскую графику, ставшую единой для тюрок Центральной Азии, Поволжья, Кавказа и Малой Азии. Именно в это время были созданы такие уникальные памятники, как "Кутатгу билиг" ("Благодатное знание") Юсуфа Баласагуни (XI в.) - первое крупное поэтическое произведение на тюркском языке, "Диван-у лугат ит-турк" ("Свод тюркских слов") Махмуда Кашгари (XI в.), издательная поэма "Атебат ал-хакаик" Ахеда Югнаки (XII в.), "Диван-и хикмет" ("Свод мудростей") поэта-суфия Ахмеда Ясеви (XII в.), поэма "Кысса-и Юсую" Али (XIII в.) и др. Все эти произведения составляют общетюркскую культурную традицию, ибо, как справедливо отмечал профессор Халык Короглы, они написаны на языке, понятном каждому тюрку того времени.

***

Памятники рунического письма являются первыми из дошедших до нас образцами древнетюркского прозаического текста, которые имеют исключительное значение для изучения истории, языка и литературы тюрок, населяющих просторы Центральной Азии и Южной Сибири.

Молодой талантливый немецкий ученый-врач и естествоиспытатель Д. Г. Мессершмидт по просьбе Петра I в 1719 году совершил путешествие по Сибири для собрания сведений по географии региона, изучения его народов и их языков, знакомства с местной традиционной медициной, памятниками и достопримечательностями. Экспедиция, в которую, кроме Д. Г. Мессершмидта входили художник К.Г.Шульма, Филипп фон Страленберг и переводчик П.М.Крац, завершилась в мае 1727 года.

В 1721 году на северном берегу реки Уйбата Д.Г. Мессершмидт обнаружил высокий каменный обелиск, который со всех четырех сторон был покрыт неизвестными "письменами". К.Шульман срисовал их с тем, чтобы желающие смогли ознакомиться с ними. Так было совершено открытие, которое имело исключительное значение для истории языка и культуры древних тюрков.

В сентябре 1721 года в Абаканском остроге местные кладоискатели подарили Д.Г.Мессершмидту обломок бронзового зеркала, найденного в одном из близлежащих курганов. По краю этого зеркала были прочерчены уже знакомые ученому знаки. Там же, в Абаканском остроге был обнаружен и третий памятник письменности - надгробная мужская статуя с "письменами" на ее обратной стороне.

"Сибирские знаки" были чем-то похожи на рунические письмена древних германцев, которые сохранились в Скандинавии. Это сходство дало возможность Д.Г.Мессершмидту назвать их "руническими письменами". Так, это название закрепилось за древнетюркскими письменными памятниками.

Вторую академическую экспедицию в Сибирь в 1739 году возглавлял Г.Ф.Миллер. Дело Г.Ф.Миллера продолжил П.С.Паллас, возглавляющий в 1785 году третью экспедицию. В результате этой экспедиции у П.С.Палласа оказались прорисовки четырех надписей, которые были изданы в 1793 году.

XIX век прошел под знаком изучения древних надписей, обнаруженных в долине Среднего Енисея. В 1887 году на Енисей прибыла экспедиция Финского археологического общества во главе с профессором Гельсингфорского университета (Хельсинки) И.Р.Аспелином, которая в течении трех лет занималась раскопками. Результаты этой экспедиции нашли отражение в большом альбоме, содержащем побуквенные записи и фотоснимки копий 32 письменных памятников. Альбом вышел на французском языке и назывался "Енисейские надписи". Благодаря И.Р.Аспелину десятки ученых Европы впервые получили возможность ознакомиться с точным воспроизведением древних надписей Сибири и приступить к их изучению. И с этого времени в научный лексикон вошло понятие "енисейская письменность".

В 1889 году Сибирским краеведом и публицистом Н.М.Ядринцевым были обнаружены два камня, на одном, посвященном полководцу Кюль-тегину, были высечены 63 строки, а на памятнике его брата правителю Бильге-кагану - 80.

В 1891 году в Сибирь и Монголию была направлена большая академическая экспедиция во главе с академиком В.В. Радловым, которая открыла и скопировала большое число рунических надписей. Объединив новые и уже известные памятники, В.В.Радлов издал первый свод древнетюркских рунических текстов, которые с этого момента стали именоваться орхоно-енисейскими.

Благодаря открытиям Н.М. Ядринцева и В.В. Радлова стала возможной расшифровка рунического письма. Профессор Копенгагенского университета В.Л. Петер Томсен 15 декабря 1893 года на заседании королевской Датской академии наук выступил с сенсационным докладом на тему "Дешифровка орхонских и енисейских надписей".

В.Томсен первым сообщил о своем открытии В.В.Радлову и отправил ему список знаков рунического алфавита, который в течение одного месяца опубликовал в транскрипции и переводе 3 больших и 2 маленьких текста. Так, заговорили надписи, молчавшие многие столетия.

Орхоно-енисейское письмо имеет весьма оригинальную графическую систему. Древнетюркский алфавит состоит из 39 рунических знаков, которые оказались чрезвычайно удобными для передачи языкового материала. По мнению академика В.В.Бартольда "Здесь мы имеем сложное письмо, которое приспособлено к тюркскому языку гораздо лучше, чем все другие алфавиты. В алфавите древних тюрков почти для всех согласных существовало по две буквы - одна из них употреблялась только с мягкими гласными, другая - только с твердыми.

Самым древним государством тюрков (народ гёк тюрк, что означает "голубые тюрки") был Тюркский каганат, созданный в 554 г. на территории нынешней Северной Монголии. Основателем государства тюрок и его первым правителем стал Бумын, принявший титул Ильхана.

В 555 г. войско каганата во главе с Истеми каганом достигло Каспийского моря. Разгромив хионитов, вар и огоров, тюрки в 558 году овладели всем Кавказом. К концу VI века Тюркский каганат достиг своего могущества. Владения его простирались от Корейского залива на востоке до Каспийского моря на западе, от Тибетских гор на юге до Сибири. Однако, в начале VII века Тюркский каганат в результате внутренних распрей распался на Западнотюркский и Восточнотюркский каганаты. А вскоре и вовсе перестал существовать как самостоятельное государство.

Более пятидесяти лет длилось порабощение тюрков Китаем. За это время тюрки не раз пытались восстановить свою независимость. В 682 году Кутлуг, принявший имя Ильтериш каган, одержал победу над частью китайской армии. С этого времени началось полное освобождение тюрков от власти китайцев. Вскоре войска во главе с Ильтериш каганом вернули Восточнотюркскому каганату независимость. Именно эти и последующие события, связанные с правлением других каганов, составили содержание первых известных нам произведений древнетюркской литературы. Например, на камнях в честь Бильге кагана, одного из прославленных правителей Восточнотюркского каганата, Большая и Малая надписи в честь Кюль-тегина, принца и знаменитого полководца, надписи в честь Тюньюкука, советника каганов и предводителя войск и др.

Сведения о становлении Тюркского каганата имеются в надписях в честь Кюль-тегин кагана:

Как Танры (Создатель), рожденный богом, я тюркский Бильге Каган, в это время воссел на трон. Внимательно (сначала до конца), слушайте меня вы, мои братья, мои сыновья, мое единое племя и мой народ, вы, стоящие справа (от меня) беки Шадапыта, слева тарканы и беки-команиры, тридать....

Беки и народ тогуз огуза, хорошенько прислушайтесь к этим моим словам и крепко внимайте им. Вперед, до солнечного восхода, справа, до солнца над головой, назад, до солнечного заката, слева, до полуночи, народы в этих пределах были подвластны мне. Всех этих народов

я объединил. Сейчас они в неплохом (положении). Если Каган тюрок живет в горах Отюкен (и оттуда управляет государством), не будет стеснений. Вперед, до Шантургской равнины прошел я с войском, немного не доходя до моря остановился, направо, до Девяти эрсинов я прошел с войском, немного не дошел до Тибета, назад, через реку Йенчу (Сыр-Дарья)

переправляясь, до Железных ворот я прошел с войском, налево, до земель Йыр Байырку я прошел с войском, до стольких стран я водил войска, (и я понял): оказывается, нет лучше земли, чем горы Отюкен, оказывается (самое лучшее место для жизни тюрок и) их правления - это горы Отюкен. Осев на этой земле, я наладил (отношения) с народом табгач (Китая).

К сожалению, орхоно-енисейские памятники еще не достаточно изучены как литературные памятники. Тексты таких крупных памятников, как Кюль-тегин, Бильге-каган, Тюньюкук, несомненно, являются прекрасными образцами литературы древних тюрок. Высокий стиль этих надписей говорит о том, что у древних тюрков сложился литературный язык.

Однако до сих пор продолжаются споры между тюркологами-литературоведами относительно характера и жанровой формы текстов рунических надписей. Одни исследователи, ссылаясь на высокий стиль удивительную разнообразность языка надписей, определенную типологию описанных событий, многочисленные повторы и параллелизмы рассматривают их как образцы стихотворной речи. Но тексты рунических надписей не были разбиты на строки. Эту проблему по-своему решила И.В.Стеблева, которая изменила композицию орхоно-енисейских текстов. По ее мнению "содержание надписей передается не от предложения к предложению, а по группам предложений - циклам... Каждый цикл надписей, имеющий длину рунической строки, распадается на приблизительно одинаковое количество строк" (Степлева И.В. Поэзия тюрков VI-VIII веков. М., 1965, с.7). И.В.Стеблева утверждает, что эти тексты являются высокими образцами поэзии, а их авторы "были выдающимися поэтами". Нельзя согласиться с этими выводами автора, потому что в поэзии звуковой ряд должен иметь признаки стихового членения и как ритмическая единица - размер. В.М. Жирмунский, например, писал: орхонские и другие древнетюркские надписи представляют собой тексты не стихотворные, а прозаические.

Древние тюрки воздвигали рунические памятники погибшим или умершим правителям, военноначальникам, известным политикам, мужественным воинам, знатным вельможам. В текстах памятника повествование ведется от имени усопшего и, что примечательно, говорится о реальных исторических событиях. В конце надписей указывается имя человека, записавшего текст. Так, например, южная сторона памятника Кюль-тегину имеет следующую композицию: в начале Бильге обращается к своим братьям, сыновьям, народу, вельможам и командирам, затем показывает какую обширную территорию занимает тюркский каганат, говорит о военных походах, о том, какой вред причинил тюркам народ табгача, о неосторожности тюрков, о возвышении каганом народа тюрков. В конце автор текста говорит о причинах, побудивших его создать данную надпись и указывает свое имя. Как видим, в рунических текстах используется своеобразная законченная композиция.

Здесь, как справедливо отмечает В.М.Жирмунский, мы имеем дело с литературным жанром, присущим только древним тюркам, которого, по нашему мнению, условно можно назвать эпитафической прозой. В этом жанре личные биографии излагаются в контексте реальных политических событий. В них присутствуют и элементы эпики.

Орхон-енисейские рунические надписи свидетельствуют о высоком культурном уровне древних тюрков, которые имели развитый литературный язык, оригинальную письменность, прекрасную литературу. Как пишет профессор И.В.Стеблева, культурная жизнь древних тюрков "была настолько высока, что оставила потомкам незаурядные литературные произведения, которые являются общим наследием тюркоязычных народов". (Поэзия древних тюрков. М., 1993, с.3-6). Это действительно так. А наш долг - это беречь, изучать их и донести до последующих поколений. Ведь у народа без прошлого нет, и не может быть будущего.

|

|

|

|

|

|

21 марта 2008

Венецианская штукатурка

Венецианская штукатурка - декоративный отделочный материал, с помощью которого имитируют натуральный камень Венецианская штукатурка - декоративный отделочный материал, с помощью которого имитируют натуральный камень

Современная венецианская штукатурка сохраняет классическую рецептуру - каменная пыль, известь и пигмент. Стены для работы с этим покрытием должны быть гладкими так как слой венецианской штукатурки может составлять доли миллиметра и скорее всего не скроет неровностей стен. Некоторые покрытия состоят из семи и более слоев, каждый из которых требует от мастера высоких затрат силы скорости и внимания. Каждый слой закладывается хаотичными мазками, которые перекрывают друг друга Преломление лучей света в неоднородных слоях и создает видимость структуры натурального камня..

Только очень опытный мастер способен передать не только глубину мрамора, но и воспроизвести рисунок камня. Последний этап - это вощение "венецианской штукатурки". Обработка поверхности воском, натурального происхождения, сделает ее глянцевой, а синтетическим - матовой. Кроме того вощение необходимо не только для придания блеска но и для закрепления поверхности а так же для защиты от влаги

Исходя из эстетических и практических качеств венецианской штукатурки, можно с уверенностью говорить о ее широчайшей сфере применения в современном интерьере. От элементов декора, таких как колонны, порталы, оконные откосы, и до полноценных видовых стен, потолков, лестничных пролетов и отдельных комнат. От небольшой ванной комнаты, туалета или прихожей, до холла корпоративного зала. Все зависит лишь от фантазии человека желающего увидеть то или иное помещение декорированное венецианской штукатуркой и уровня мастера, воплощающего задуманное.

Группа опытных мастеров предлагает свои услуги по выполнению высокохудожественных эксклюзивных отделочных работ любой сложности. Это может показаться старомодным, но мы не делаем основную ставку на сроки. Основное внимание уделяется качеству производимых работ, которое напрямую зависит от качества подготовки поверхностей, и, безусловно, неповторимости каждого произведения, которое достигается благодаря творческому подходу каждого мастера к своему делу как при индивидуальном исполнении так и при создании совместных работ.

Приглашаются к сотрудничеству на выгодных условиях архитекторы и дизайнеры, а также любые заинтересованные лица.

Написать нам: troya55@yandex.ru

Телефоны в Санкт-Петербруге: +7(911)0183969, +7(911)8286648

|

|

|

|

|

|

21 марта 2008

Венецианская штукатурка

Всем известно, что натуральный камень, будь то мрамор или малахит, гранит или оникс, как прежде, так и сейчас, высоко ценился и применялся для отделки интерьеров. При всей привлекательности натурального камня, сам процесс его обработки остается довольно трудоемким и дорогостоящим, включающим большую долю отходов. И если верить истории, то именно римский архитектор Витрувиус превратил каменную пыль в один из наиболее интересных материалов для высокохудожественных отделочных работ. Новый материал был привлекателен, как своими богатыми отделочными возможностями, так и технологичностью. Кроме того, тонкослойную штукатурку можно было использовать в труднодоступных местах, где отделка камнем была невозможна. К тому же материал оказался чрезвычайно стойким к воздействую температуры и влаги. Так появился тонкослойный бесшовный мрамор со своими преимуществами перед природным камнем. Всем известно, что натуральный камень, будь то мрамор или малахит, гранит или оникс, как прежде, так и сейчас, высоко ценился и применялся для отделки интерьеров. При всей привлекательности натурального камня, сам процесс его обработки остается довольно трудоемким и дорогостоящим, включающим большую долю отходов. И если верить истории, то именно римский архитектор Витрувиус превратил каменную пыль в один из наиболее интересных материалов для высокохудожественных отделочных работ. Новый материал был привлекателен, как своими богатыми отделочными возможностями, так и технологичностью. Кроме того, тонкослойную штукатурку можно было использовать в труднодоступных местах, где отделка камнем была невозможна. К тому же материал оказался чрезвычайно стойким к воздействую температуры и влаги. Так появился тонкослойный бесшовный мрамор со своими преимуществами перед природным камнем.

Венецианская штукатурка (итал. «stucco veneziano») и в наши дни сохраняет классическую рецептуру - основа, связующее вещество и пигмент. Основа – пыль мраморная, гранитная, кварцевая, известковая, малахитовая, оникса и других ценных пород камня. Количество каждого из этих компонентов влияет на качество и декоративные свойства венецианской штукатурки. Очень важна и степень помола – чем мельче пыль, тем тоньше рисунок, чем крупнее, тем ближе к фактуре тесаного камня. Второй компонент – связующее вещество, в традиционных «венецианках» гашеная известь. При смешивании этих двух компонентов получается густая сметанообразная смесь – штукатурка. И, наконец, пигмент. Исторически использовались только растительные пигменты, сейчас же применяются как органические, так и неорганические красители. Для того чтобы исключить нежелательные дефекты, штукатурку наносят только на тщательно подготовленные поверхности. Предварительно поверхность, как правило, армируется сетками и обрабатывается эластичной шпатлевкой. После чего поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения, который обеспечивает адгезию (сцепляемость) штукатурки с поверхностью. В результате должны получиться максимально гладкие, однотонные и неабсорбирующие поверхности. Недостаточно качественная подготовка плоскостей может привести к появлению трещин, не подлежащих реставрации. В некоторых случаях, приходится повторять весь цикл работ. Традиционная венецианская штукатурка – это не только определенный состав, но и определенная техника нанесения. Еще при нанесении первого слоя мастер должен четко представлять себе конечный результат. Суть технологии заключается в нанесении нескольких тончайших слоев покрытия. Материал наносится определенными мазками, перекрывающими друг друга. Сочетание подобного рисунка каждого из нанесенных слоев создает иллюзию глубины рисунка природного материала. Полноценное покрытие состоит, как минимум из 3-4 слоев. Чем больше количество слоев, тем заметнее свечение штукатурки. Каждый слой заглаживается шпателем до получения максимально гладкой поверхности. Причем многослойная работа из мраморной пыли, связующего компонента и красителей прессуется до толщины около 1-3 мм. При нанесении материала прикладываются столь значительные физические усилия, что инструмент и стена нагреваются. Под действием тепла происходит полимеризация – на поверхности слоя штукатурки образуется тонкая прочная корочка.  Традиционная «венецианка» выполняется в одном цвете. Хотя возможно и создание многоцветного покрытия. После нанесения всех слоев и тщательной обработки наждачной бумагой на поверхность штукатурки наносится воск и полируется до желаемого результата. Обработка поверхности натуральным воском сделает ее глянцевой, а синтетическим – матовой. Проявляя все ранее нанесенные слои, прозрачная пленка воска меняет угол преломления световых лучей, отражающихся на разной глубине, под разными углами. И именно это глубинное свечение создает впечатление полированного камня. Кроме того, вощение придает покрытию дополнительную влагостойкость и прочность. Традиционная «венецианка» выполняется в одном цвете. Хотя возможно и создание многоцветного покрытия. После нанесения всех слоев и тщательной обработки наждачной бумагой на поверхность штукатурки наносится воск и полируется до желаемого результата. Обработка поверхности натуральным воском сделает ее глянцевой, а синтетическим – матовой. Проявляя все ранее нанесенные слои, прозрачная пленка воска меняет угол преломления световых лучей, отражающихся на разной глубине, под разными углами. И именно это глубинное свечение создает впечатление полированного камня. Кроме того, вощение придает покрытию дополнительную влагостойкость и прочность.

Исходя из эстетических и практических качеств венецианской штукатурки, можно с уверенностью говорить о ее широчайшей сфере применения в современном интерьере. От элементов декора, таких как колонны, порталы, оконные откосы, и до полноценных видовых стен, потолков, лестничных пролетов и отдельных комнат. От небольшой ванной комнаты, туалета или прихожей, до холла корпоративного зала. Все зависит лишь от фантазии человека желающего увидеть то или иное помещение сделанное венецианской штукатуркой и уровня мастера, воплощающего задуманное. Внимание: Группа опытных мастеров предлагает свои услуги по выполнению высокохудожественных эксклюзивных отделочных работ любой сложности. Это может показаться старомодным, но мы не делаем основную ставку на сроки. Основное внимание уделяется качеству производимых работ, которое напрямую зависит от качества подготовки поверхностей, и, безусловно, неповторимости каждого произведения, которое достигается благодаря творческому подходу каждого мастера к своему делу как при индивидуальном исполнении так и при создании совместных работ.

Приглашаются к сотрудничеству на выгодных условиях архитекторы и дизайнеры, а также любые заинтересованные лица.

Дополнительная информация тут

|

|

|

|

|

|

27 февраля 2008

Светлая память

Мне восемь с небольшим лет. Мы с папой сидим на диване под зеленым абажуром настольной лампы. Листаем огромный альбом, рассматриваем репродукции. Куда подевались сейчас эти огромные альбомы? Наверное, туда же, куда и высоченные тяжелые стулья, на которых сидишь, не доставая пола ногами, и просторные, как аэродромное поле, кровати, и долгие-долгие, длиннее нынешнего года, вечера под зеленой лампой:

Папа не переворачивает страницу, хотя я уже все рассмотрел.

- Смотри, - говорит он, - Федор Васильев . "Оттепель".

Мы одни в темной квартире. Тихо.

- Нравится? - спрашивает он.

Не знаю. Картина, как картина.

- Серая какая-то:

- Серая? - удивляется папа, - Где ж тут серое?

- Ну вот же! - я тычу пальцем показать и - не вижу серого! Снег - голубоватый, зеленоватый, розоватый, фиолетовый вокруг золотисто-охристых кустов, вдали становится тревожно-сиреневым. И какое множество благородных оттенков коричневого в раскисшей дороге! А на небе целая цветовая буря - теплые дымно-желтые облака, тесня и сминая мрачно-синий облачный омут, становятся холодными дымно-розовыми. От этого мощного, неудержимого движения облаков так веет влажной свежестью, что я чувствую у себя на лбу и щеках прохладное дыхание оттепели. И яркая, прямо режущая глаз полоса солнечного света на снегу! И как ловко положил ее художник: видно, что она бежит по снегу и вот-вот озарит всю окрестность!

- Ух, ты:

- Вот тебе и серая, - говорит отец, - а посмотри-ка сюда:

Я не верю глазам. Снег, облепивший дальние кусты, написан уже не зеленоватым, а просто зеленым, чуть не прямо из тюбика! Как же это?

-Смотри шире! - подсказывает папа.

Смотрю шире, и - вдруг - вижу! Взятый с двух сторон розовым и сиреневым, зеленый перестает быть зеленым. Я вижу цвет и не вижу цвета! Это уже не цвет - это тусклое свечение белого снега сквозь толщу сырого февральского воздуха.

Мне нечего сказать. Я поднимаю на папу изумленные глаза. Он видит, что я увидел, и счастлив больше меня, и, смеясь, кивает мне.

- Вот тебе и серая! Художник так примирил цвета друг с другом, так сладил, в такую привел гармонию, что мы, как в жизни, не видим отдельных цветов, а только общий цвет, только слитный воздух и свет. Но цвета в этой слитности - бездна.

- Это чудо, - говорю я, и папа соглашается.

Переворачивать страницу не хочется. Мы теперь уже вместе пересматриваем цвета и сочетания цветов, освещенные солнцем и погруженные в тень ветви, развалившийся мост, покосившуюся, явно нежилую избушку, соглашаемся, что цвет одежды старика, хоть этого и не видно на репродукции, уж никак не темно-серый, а непременно прекрасный, глубокий черно-синий, и папа, я чувствую, ведет меня куда-то дальше.

- Чтобы так владеть цветом, импрессионистам пришлось отказаться от деталей, от формы, в конце концов, и от человека. Федор Васильев ни от чего не отказывается. Человек для него самое главное, самое дорогое: Ведь как построена эта картина?

Планшетик, бумага и карандаш у нас всегда наготове. Папа быстро рисует маленький прямоугольник пропорций "Оттепели".

-Видишь, какой он длинный? Художники редко берут такой формат, очень уж трудно связать такие далекие углы. А связать необходимо, чтобы они не развалились, а стали цельностью, так же, как стал цельностью цвет. И вот посмотрим, как связывает картину Васильев. Справа налево диагональ мокрой дороги, упругий разворот санного следа. Слева направо - диагональ ручья, поддержанная дальше скатом крыши:

Я знаю, что такое диагональ, и гордо молчу об этом. Я уже убедился на опыте - стоит похвастаться чем-нибудь, и оно сразу теряет ценность. Я просто говорю:

- Две мокрые диагонали.

- Да. Вода правит в этой картине, разделяет и связывает холст. Вода здесь главное. Так?

Соглашаюсь - вроде бы так.

- Так, да не так. Подай-ка кальку, ножницы и цветные карандаши.

Я соскакиваю с дивана к столу, выдвигаю широкий верхний ящик. Там хранятся настоящие сокровища: коробки акварели, коробки цветных карандашей, карандаши россыпью, всех цветов, длинные и совсем огрызки. А вот и строгие плоские коробочки с простыми карандашами, наш "Конструктор" и чешский "Кохинор", и в кохиноровской коробке среди прочих - король карандашей, самый мягкий, 6В. Папа сказал, что он звучит на бумаге, как виолончель. Вот загадочная черная готовальня, не сразу сообразишь, как открывается. Вот циркули, рейсфедеры, пузатые баночки туши, вот какие-то стеклянные трубочки с тонкими носиками, точилки, ластики, кнопки и скрепки, ножички и настоящий скальпель, и широкий сапожный нож, разрезать бумагу. Нет только убогих "козьих ножек", папа их терпеть не может. Меня восьмилетнего завораживает это изобилие, я могу копаться в этом ящике часами. Я же нынешний во все глаза смотрю на отца, память моя светла, как стекло, я вижу все, до мельчайших подробностей. Он задумался, смотрит невидящими глазами в темноту комнаты, и карандашик в его руке застыл острием вверх, как маленькая ракета, готовая лететь в неведомый космос. Он весь облит золотым светом, его лицо прекрасно, будто написано вольной кистью великого художника: Широкий ворот рубашки распахнут, волосы откинуты со лба назад, волосы еще совсем не седые: Боже мой, ведь он гораздо моложе меня, мне теперешнему он годится в сыновья!..

Папа аккуратно переводит на кальку фигурки старика и внучки. Потом переворачивает кальку, по шершавой обратной стороне повторяет контур и обратную сторону раскрашивает так точно, что теперь их не отличишь от тех, что в альбоме. Только смотрят они в другую сторону. Папа добавляет немного фона и вырезает маленький овальчик. Мы накладываем овальчик на репродукцию, наши путники поняли, что через речку не перейти, и повернули назад. И происходит чудо, второе за сегодняшний вечер. Картина разваливается. Правый угол ее неудержимо валится вниз, а вся левая половина оказывается пустой и лишней.

-Покосилась, покосилась! - кричу я.

- Да, - говорит папа, - жест маленькой детской ручонки оказался важнее огромных и мощных диагоналей. Огромное пространство заполнено не лесом и облаками, не сочетаниями красок, а только взглядом этих путников, только их намерением идти в ту сторону. Вот как важен у Васильева человек, вот какой великой силой наделяет он даже самого маленького и слабого:

Молчим. В квартире тихо. Лишь за стенкой в бабушкиной комнате сердито стучат часы. Я уже без папиных подсказок вижу, что за веселой солнечной полосой вползает в картину унылый фиолетовый сумрак, что заплечный мешок старика безнадежно пуст, что и великая сила бывает бессильна.

- Пап, - говорю я, - значит, им нельзя идти назад? Все развалится?

- Нельзя, - отвечает папа.

- Но ведь и вперед им не пройти! Речка же растаяла!

- И вперед не пройти, - отвечает папа.

- Что же им делать, пап?

- Не знаю, сынок:

Мой отец, неудавшийся музыкант и неудавшийся художник, унес с собою в землю талант, данный ему Богом. Нет, неверно! Этот талант он передал мне. Я так же, как он, не трачу и не пускаю его в рост, так же, как он, не знаю, что с ним делать, так же, как он, как эти два путника на русской дороге, не знаю, куда идти, кому вернуть эту

светлую память.

Автор статьи ***

|

|

|

|

|

|

2 января 2008

Талант, отданный Баку

"Главный признак таланта-

это когда человек знает,

чего он хочет"

Петр Капица

Яркий след, который оставил после себя Гославский обязывает меня чуть развернуто отметить его жизнь и творчество, особенно в связи с нашим Баку. О детстве Юзефа мало документов, но и скупые сведения о мастере или, как его называли вполне заслуженно, "Кавказским Растрелли", очень дороги для бакинцев. Этот человек так много сделал для Баку, что его деятельность впору сравнивать с работой проектного института. Как нельзя, кстати, слова Хорхе Луиса Борхеса, которые я всегда соотношу с творчеством Гославского: "Вечность есть образ, созданный из времени". Он, Гославский, и создавал образ своего времени в своих, я надеюсь, вечных творениях. Яркий след, который оставил после себя Гославский обязывает меня чуть развернуто отметить его жизнь и творчество, особенно в связи с нашим Баку. О детстве Юзефа мало документов, но и скупые сведения о мастере или, как его называли вполне заслуженно, "Кавказским Растрелли", очень дороги для бакинцев. Этот человек так много сделал для Баку, что его деятельность впору сравнивать с работой проектного института. Как нельзя, кстати, слова Хорхе Луиса Борхеса, которые я всегда соотношу с творчеством Гославского: "Вечность есть образ, созданный из времени". Он, Гославский, и создавал образ своего времени в своих, я надеюсь, вечных творениях.

Юзеф (или Иосиф, как он подписывал некоторые документы позже) Викентьевич Гославский родился в 1865 году в Варшавской губернии, в семье потомственных польских дворян. После окончания в 1890 г. Петербургского института гражданских инженеров имени Николая I его приняли на работу в Строительный Технический Комитет Министерства Внутренних Дел. А теперь представьте себе конец 19 века и молодого худощавого человека, без связей и родственников, имеющих влияние в Сенате или близких ко двору его Императорского Величества, к тому же некоренной национальности, а пришлый шляхтич. То пренебрежение, то великорусское "Я" не могло не касаться и Юзефа, несмотря на его дворянское происхождение. Он это чувствовал всегда, и может отсюда его отличные оценки и огромное желание самоутвердиться, и доказать всем сокурсникам, а "сынкам" особенно, что может создать человек, если любит дело, которым занимается. Его замечают, и в ежегодных рапортах в отдел образования Сената постоянно подчеркивается трудолюбие и талант студента Юзефа Гославского.

1890 год для Юзефа Гославского оказался судьбоносным. Попасть по распределению, как принято сейчас говорить, в одно из самых престижных министерств Российской империи, а таковым являлся МИД, уже сам по себе факт значительный для молодого человека. Год работы в МИДе доказал всем окружающим, и прежде всего, начальству, что молодой сотрудник, а ему только исполнилось 26 лет способен решать ответственные задачи государственного значения.

1891 год. Гославского командируют в Баку как специалиста по надзору за ходом строительства Собора Александра Невского. Проект исполнил звезда российской архитектуры - академик Р.Р.Марфельд.

Гославский, будучи главным производителем работ, или как привыкли мы сокращать с времен советских, является "прорабом", притом главным, на стройке собора, по рекомендации своего учителя - Р.Р.Марфельда. Не буду вдаваться в тонкости проекта собора Александра Невского, так как это тема отдельная и серьезная, скажу одно: проект собора на стадии разработки, изготовления рабочих чертежей, расчета стоимости всех материалов, подсчитанных скрупулезно, до копейки, находился под личным надзором императора Александра 3. Личное кураторство императора говорит о многом, а самое главное о значении, которое придавалось столь грандиозному проекту. Два города могли похвастать аналогичными соборами - это Санкт-Петербург и Москва. Для того времени в Казани, а это один из крупнейших и важнейших городов Российской Империи, похожий собор уступал по величине и красоте собору, задуманного для Баку.

1892 год. Юзефа Гославского назначают высочайшим повелением на должность главного архитектора города Баку. Ну, что же, часы были пущены в ход, часы величественных построек мастера архитектуры Юзефа Гославского. Один за другим Гославский выдает феерические проекты зданий. Он торопится, как будто чувствует, что ему отпущен Богом малый срок и он должен, обязан воплотить большую часть задуманных проектов.

"Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь" - сказал апостол Иоанн в своем соборном послании. А Гославский любил беззаветно свою работу, и свидетельство этому скупые строки , написанные угловатым почерком секретаря градоначальника, а самое главное даты и часы. Частенько за полночь можно было видеть выходящего из временных ворот уставшего, тяжело шагающего худого человека в мундире гражданских инженеров. Это был Гославский, курирующий в 1904 году окончание работ по строительству Городской Думы. Теперь это здание неизменно вызывает восхищение всех людей, повидавших в своих странствиях почти все столицы мира. Я проводил своего рода опыт: подводил своих гостей со стороны "Тек Гала гапасы", что за станцией метро "Ичеришехер", б. "Баксовет", и за разговором о том, о сем выводил их на главную перспективу улицы "Истиглалийят". Сразу мои гости получали шок от вида красавца - здания Думы. Несколько минут молчания, а потом град вопросов и среди них главный: "Кто автор этого чуда?". Тут и начиналась моя сага о творце, об Иосифе Гославском, о поляке, которого все бакинцы считают самым коренным бакинцем. Человек, который подарил нам возможность гордиться его трудом.

Всего семь лет: с 1893 по 1900 годы, а задумано и построено 12 объектов, 12 фундаментальных зданий, которыми могут гордиться крупнейшие города и столицы мира. Не считая собора Александра Невского, завершенного в 1898 г. и взорванного с установлением в Азербайджане власти большевиков в 30-е годы прошлого века. Тема отдельного разговора как уничтожали этот красавец собор. Он долго сопротивлялся. Капитально построенное здание почти год в одиночку сражалось с варварами нового порядка. Но не устоял собор, и растащили его камни на другие здания, золото куполов переплавили, и оно осело в подвалах ЧК, у колоколов вырвали с хохотом языки, а по иконам топали обмотки большевиков.

Если бы знал Марфельд и Гославский в веке девятнадцатом, какая судьба уготована их детищу, то руки их повисли вдоль тела, и не было бы полета мысли, убитой в веке двадцатом. В этом случае, как говорил Оскар Уайльд: "Трудно избежать будущего", что и произошло с собором.

Нижеприведенный список наглядно демонстрирует, какие здания построил Иосиф (Юзеф) Викентьевич Гославский в Баку: Нижеприведенный список наглядно демонстрирует, какие здания построил Иосиф (Юзеф) Викентьевич Гославский в Баку:

- Трехэтажный жилой дом Меликова на ул. Воронцовской (ныне Сафарли, 19), 1895-97 гг.;

- Дворец Тагиева на ул. Горчаковской (ныне Тагиева, 4), 1893-1902 гг.;

- Трехэтажный жилой дом на ул. Николаевской (ныне Истиглалият, 5), 1894-95 гг.;

- Трехэтажный жилой дом на ул. Николаевской (ныне Истиглалият, 7), 1893-95 гг.;

- Двухэтажный жилой дом Тагиева на ул. Почтовой (ныне Тагизаде, 70), 1893-95 гг.;

- Вилла Тагиева в селе Мардакяны на Апшероне, 1893-95гг.;

- Текстильная фабрика Тагиева в селении Зых на Апшероне, 1896-99 гг.;

- Здание Бакинского отделения Императорского технического общества на ул. Торговой (ныне Низами), 1898-99 гг.;

- Здание Бакинского технического училища на ул. Станиславского (ныне Азадлыг, 20), 1898-99 гг.;

- Здание женской Мусульманской школы на ул. Николаевской (ныне Истиглалият, 8), 1898-1901 гг.;

- Здание театра Тагиева на ул. Меркурьевской (ныне пр. Азербайджана, 8), 1899-1900-1904 гг., совместно с Павлом Когновицким.

- Здание бакинской городской Думы на ул. Николаевской (ныне Истиглалият, 4), 1900-1904 гг.;

Гославский, называемый "Кавказским Расстрелли", умер в 1904 году, в возрасте 39 лет, несмотря на все усилия и связи Г.З.Тагиева, очень близко к сердцу принимавшего состояние здоровья и сделавшего все возможное, чтобы спасти талантливого человека. Но туберкулез, или как тогда называли эту болезнь "чахотка", подхваченная И.Гославским еще в годы учения в Санкт - Петербурге, обострилась на фоне фанатичной работы архитектора, сил и времени не жалеющего во имя творчества. Его жизнь потухла как фитиль в жидком озерце того, что было когда-то свечой.

|

|

|

|

|

|

2 января 2008

Феномен человека

Вся история материальной культуры человечества - это и история создания все более и более надежных и прочных вещей. Лишь интуиция и опыт были поводырями древних инженеров. Многие эксперименты кончались печально. Но этот печальный опыт был не напрасен.Человек постепенно начинает понимать природу вещей, начинает задумываться об их будущем, начинает постигать и ценить науку. Вся история материальной культуры человечества - это и история создания все более и более надежных и прочных вещей. Лишь интуиция и опыт были поводырями древних инженеров. Многие эксперименты кончались печально. Но этот печальный опыт был не напрасен.Человек постепенно начинает понимать природу вещей, начинает задумываться об их будущем, начинает постигать и ценить науку.

Нашим далеким предкам совсем не чужды были заботы о надежности и качестве вещей, которые их окружали.

4000 лет назад в Древнем Вавилоне существовал закон, который гласил:

- "если построенный архитектором дом развалится и при этом погибнет его владелец, архитектор подлежит смертной казни.

- если при этом погибнет сын владельца дома, смертной казни подлежит и сын архитектора".

Сурово? Да. Но какая ответственность лежала на плечах созидателя! Может, благодаря такому подходу к своему делу, мы, современники ХХ века, можем любоваться творениями древних?

Египетские пирамиды, сфинксы, скульптуры - колоссы, греческие храмы, акведуки выстояли в долгом противоборстве с силами стихии и до сих пор рождают чувство сопричастности к вечной истории человечества. Не зная теории, древние предугадывали многие прогрессивные технические решения, осмысленные лишь через много веков.

Пролет балок Парфенона не превышал 2,5 метра. Когда архитектор Мнесикл приступил в 437 году до н.э. к строительству пропилеев Акрополя, ему потребовалось перекрыть мраморными балками пролеты до 6 метров. Мнесикл замуровал в мрамор в специальных канавках железные стержни, создав "армированный мрамор". Уже в Древнем Вавилоне использовали тростник для строительства домов из кирпича - сырца.

Накопленный эмпирический опыт был подчас жесток и иррационален. В Древнем Вавилоне, например, при изготовлении стекла использовались человеческие эмбрионы. Японцы закаливали свои мечи, погружая их в тела пленных. В основания мостов и зданий замуровывали прекрасных девушек, и лишь со времен Древнего Рима их стали заменять чучелами.

Аристотель, неторопливо беседовавший с учениками, за 300 лет до н.э. в священном саду Аполлона в Афинах, поведал им принцип действия весов, строительных блоков, открыл им правила равновесия рычагов.

Афинская школа под руководством Аристотеля пала в 323 году до н.э. со смертью Александра Македонского и разрушением созданной им империи. В Афинах у власти оказались противники Александра, и Аристотелю пришлось спасаться бегством. Он умер в Халкиде в возрасте 63 лет.

Роль научного центра древнего мира перешла к городу, основанному Македонским в дельте Нила - Александрии Египетской.

Здешний правитель, основатель египетской династии Птоломеев, Птоломей I Сотер, обласкал ученика Аристотеля Деметрия Фалерского и поручил ему создать новый Ликей, теперь уже в Александрии. Деметрий рьяно принялся за дело и прежде всего собрал все труды Аристотеля. Постепенно вокруг него возник круг учеников. Так образовалась другая известная научная школа - Александрийский Музей. Постепенно Музей стал крупнейшим научным центром, две библиотеки которого насчитывали около 700 тысяч томов. Ученые, составлявшие Музей, жили вместе, за счет казны. Пользуясь обилием папируса, Музей издавал книги. Александрийскую школу отличало систематическое исследование конкретных вещей и явлений природы.

Великий Архимед всю свою жизнь сохранял с Музеем самые тесные отношения. Архимед отличался от других ученых тем, что применил результаты своих научных изысканий в инженерной практике.

Архимеда, согласно легенде, вопреки приказу военачальника Марцелла, убил неизвестный солдат, когда Архимед рисовал на песке свои геометрические фигуры. Человек, склонившийся над чертежом, - таким остался в памяти потомков великий инженер и ученый древности Архимед.

Рядом с Архимедом трудились и другие выдающиеся механики и изобретатели. Немного старше его был Ктезибий, изобретатель гидравлического органа, водяных часов, водяного пожарного насоса. Ученик Ктезибия Филон в своем трактате "Механика" описал множество интереснейших изобретений: хитроумные боевые машины, автоматический театр, кривые зеркала, "плюющиеся" сосуды, фонтаны с пьющими животными и поющими птицами, карданов подвес, устройство для подачи "святой" воды к храму. Филон прекрасно знал принцип сифона. Еще более известен Герон Александрийский, его знаменитая паровая турбинка, "фокус" с автоматическим открыванием дверей храма при разжигании огня на жертвенном очаге. В трудах Герона мы найдем описание таксометра, ворота, рычага, винта, зубчатой передачи, сифонов, клина, разнообразных подъемных и военных машин. Греки эллинистического периода владели технологией получения различных металлов, знали о движущей силе пара, знали о рычагах, о шестеренках, о колесах и простейших подшипниках.

Великие александрийские ученые и инженеры надолго опередили свое время, но не властны они были над неумолимым ходом истории, которая вступала в один из мрачнейших своих периодов.

Нашествие варваров окончательно стерло в людской памяти следующих поколений великие научные достижения греков.

Францисканский монах Роджер Бэкон, проведший 20 лет в тюрьме как еретик, писал в XIII веке: "можно сделать устройства, плывущие без гребцов, суда речные и морские, плывущие при управлении одним человеком, колесницы без коней, летательные аппараты; прозрачные тела могут быть так обработаны, что отдаленные предметы покажутся приближенными, и на невероятном расстоянии будем читать мелкие буквы и различать малейшие вещи, будем в состоянии наблюдать звезды, как пожелаем".

Что это? Гениальное прозрение? Или знание, переданное кем-то? Может, эти "картинки" были показаны избранным? Но кем? Когда? С какой целью? Говорить о таких вещах, писать о них, рисовать фантастические проекты и считаться сумасшедшим, изгоем в своем времени! Как люди верили, какая сила убеждения в своей правоте!

XVI - XVII века, эпоха Возрождения родила титанов - Колумба, Магеллана, Кромвеля, Коперника, Галилея, Кеплера, Спинозу, Декарта, Ньютона, Рембрандта, Сервантеса, Веласкеса, Микеланджело, Шекспира, Мольера, и многих других.

Но может быть, никто так не воплотил в себе дух Возрождения, как художник и инженер Леонардо да Винчи. Если бы меня спросили, кто может претендовать на роль трансформированного инопланетянина - я бы первым назвал гениального Леонардо да Винчи.

Вот заметки из его записной книжки: "Мудрость - дочь опыта: Опыт никогда не ошибается, ошибаются только суждения ваши:". Кстати, о его записях. Они написаны зеркальным способом, скорописью. От кого хотел скрыть свои мысли Леонардо да Винчи? Почему зашифровал свои записи? Только в ХХ веке многие из его рисунков, проектов стали ясны, и мы удивляемся его гению.

Еще запись: - "Никакой достоверности нет в поисках там, где нельзя применить одну из математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой. Всякая практика должна быть воздвигнута на хорошей теории. Наука - полководец, а практика - солдаты".

Несколько рисунков: самолеты - махолеты, вертолет, парашют, цепные силовые передачи, станок для насечки напильников, ткацкие машины, боевые машины (танки), музыкальные инструменты, система двойных шлюзов для плотин, расположенных под углом друг к другу, и многое другое.

Леонардо приходит к мысли о необходимости предварительного апробирования материалов и деталей - то, что составляет основу современной теории механизмов (теормех) и сопротивления материалов (сопромат).

Кто был Леонардо? Некоторые из современников считали его волшебником, сумасшедшим, еретиком. Он заложил основу науки статики, той самой, которая только в ХХ веке получила статус науки.

Леонардо видел в себе универсального человека, потому что видел мир универсально: в единстве и разнообразии. Он был гениальным мыслящим оком человечества.

Умение видеть стало источником величайших открытий в науке. Альберт Эйнштейн в "творческой биографии" рассказывал об удивлении, которое он испытал ребенком, когда ему показали компас. Став взрослым, он не раз жалел о том, что люди, взрослея, утрачивают дар удивления перед ветром и дождем, перед тем обстоятельством, что Луна не падает на Землю.

Недалеко от Амбуаза - старинный город Труа, рядом с которым археологи обнаружили в пещере гениальные рисунки художников каменного века. Самая известная роспись, она вошла во все каталоги, учебники, и т.д. - это изображение раненого бизона в Альтамирской пещере. Ничем не уступают по своей значимости и пиктограммы на скалах Гобустана. И там, и здесь были свои Леонардо да Винчи. Но главное, это то, что и в каменном веке были люди, способные удивляться, видеть и сопереживать всему, что их окружало. Ее это ли главное свойство Художника - видеть удивительное в необыкновенном, прекрасное в печальном, как у раненого бизона из Альтамира? Особо надо подчеркнуть, что древний художник на скалах Гобустана показал нам основы мультипликации! Как? Введя множество ног вместо четырех, тот далекий от нас гений показал БЕГ, ДВИЖЕНИЕ. Разве одно это не вызывает чувство УДИВЛЕНИЯ?

Леонардо разработал гимнастику видения для художника. Он "ставил" глаз у учеников, как "ставят" слух, руки пианистов. Это показывает, что он подходил к этому важнейшему органу человека, как к инструменту. А инструмент всегда должен быть безотказным, надежным. Вот один из его опытов - уроков. Он становился на расстоянии 10 локтей от шеренги учеников, затем чертил на доске линию. Каждый из учеников должен был отломать от тростника такую же соразмерную величину линии. Тростник Леонардо раздавал заранее. Казалось бы, простой опыт, но по своим результатам прекрасный. Ставя аналогичные опыты со своими учениками, я также добивался после многих повторов хороших результатов. Леонардо научил нас, художников, многому. Но еще больше он оставил после себя непонятного, неразгаданного. В начале 1970-х годов журнал "Техника - молодежи" опубликовал интересную статью. Она была посвящена автопортрету и портрету Моны Лизы. Компьютеру дали задание спроектировать лицо Моны Лизы без прически на автопортрет художника. Когда это произошло, то появившееся изображение на мониторе вызвало бурю чувств. Лица Моны Лизы и Леонардо совпали по всем основным параметрам! Что это? Что хотел этим сказать гениальный творец? До сих пор эти вопросы остались без ответа. Может, наступит время и для этой тайны, и надеюсь, что это будет в XXI веке. Такие же вопросы поставил перед нами другой гений. Жил, творил в то же время, что и великий Леонардо. Речь идет о "Леонардо да Винчи" Ближнего и Среднего Востока - устаде Низамаддине Султане Мухаммеде. С его именем связана целая эпоха развития восточной миниатюры. Тебризская школа XVI века, оказавшая влияние на многие страны Ближнего и Среднего Востока, до сих пор, в ХХ веке, вызывает вполне заслуженное восхищение. Устад Султан Мухаммед, как и Леонардо да Винчи, также оставил нам много нераскрытых тайн в своих миниатюрах. Хотя по размерам его миниатюры небольшие (не более писчей бумаги, формата А-4), но они огромны и торжественны по манере исполнения, по той информации, что заложена в этом сгустке - картине.

В начале века в окрестностях Тебриза был создан своего рода академический городок, говоря современным языком. Здесь размещались учебные и научные учреждения, обширная библиотека, обсерватория - всё не упомянуть. Учёные, художники, философы, поэты из Китая, Индии, Сирии, Египта, Ирана - около семи тысяч людей были собраны в этот центр человеческой мысли.

В начале статьи я описал Александрийский музей - Ликей. Он был создан в 323 году до нашей эры. Какая великолепная преемственность традиций! 323 год до нашей эры и 1530 годы нашей эры.

Италия. XVI век. Леонардо да Винчи.

Тебриз XVI век. Низамаддин Султан Мухаммед. Два огромных светила, которые освещали небосвод человечества, небосвод, который скоро (XVII, XVIII века) погрузится во тьму средневековья с кострами, с четвертованием, охотой на ведьм. Всё это отразил в своих работах не менее гениальный Иероним Босх (он заслуживает отдельной статьи-исследования).

Султан Мухаммед, миниатюра из рукописи Низами "Хамсе" 1539-1543 гг. (Хосров встречает купающуюся Ширин). Хранится в Лондоне, в Британском Музее.

Ну вот, пожалуй и всё, что можно сказать о ней, об этой миниатюре, прочтя её "паспорт". Не буду описывать, что изображено, и как на всём поле изображения - остановлюсь на детали.

Деталь немаловажная, так как занимает около 50% фона миниатюры. Написал "фон" и задумался. Как может фон вместить также количество голов, лиц, персонажей. Речь идёт о скалах, изображённых на миниатюре. Но это и скалы, горы, и не скалы, камни. Везде камни вместо голов, притом ни одного повтора. Что хотел этим приёмом донести до нас или спрятать от современников гений творца.

Направление интереса этих персонажей, голов, рвущихся из камня, к середине. Некоторые головы - камни отвернулись, как бы беседуя или делясь впечатлениями с кем-то, кого "отсекла" рамка миниатюры. Кто они? По своему образу, по подходу стилизовать, утрировать лица, Султан Мухаммед перекликается с рисунками из записной книжки Леонардо да Винчи, где он изучает анатомию лица, и с образами Иеронима Босха в его картине "Страшный суд". Что за странное совпадение? И совпадение ли это? Случайность? Не знаю. Чувствую себя в тёмной комнате без света, где должен поймать чёрную кошку. Тем более, что не уверен, что кошка там :

Другая миниатюра. "Султан Санджар и старуха". Миниатюра из рукописи "Хамсе" Низами. 1539-1543 гг. Лондон, Британский Музей.

И опять этот приём! Горы, скалы, камни в виде голов, людей и животных. Около 35% поля миниатюры залито этими аллегориями. Аллегории или портреты живых современников, зашифрованных в такой форме? Сказать, что Султан Мухаммед не мог иначе изображать скалы - значит, пойти против правды.

В миниатюре из рукописи "Золотая цепь" Джами, 1549 г. сцена охоты на фоне гористого пейзажа. Но здесь горы, холмы нормальные по пластике живописного языка, по контуру, по графике - одним словом, по всем параметрам классического пейзажа. Где эти люди-скалы,. камни-головы? Забыл изобразить? Лень было рисовать профили? Нет и нет! В этом и вопрос. Почему в одной миниатюре скалы-люди, в другой нормальные камни, в смысле - нет антропоморфности, т.е. нет внесённых человеческих черт. А в другой половине этой же миниатюры, в правой, скалы начинают оживать. Они как каменные торсы, фигуры тянутся к участникам сцены охоты. А это что? Почему горы начинаются в левой половине как камни, а в другой половине начинают оживать?

Другие мастера этой школы изображают горы естественно. Только Султан Мухаммед мог позволить себе такие "вольности" как основатель династии художников, как основоположник новой школы живописи. Есть попытки повторить своего учителя у Мухаммеди (развлечения в саду, сцены сельской жизни 1578 г.) и у некоторых неизвестных художников этой же школы. Но у них только какая-то группа скал что-то напоминает работу гениального Султана Мухаммеда. Я хочу этим сказать, что приём Султана Мухаммеда не получил у учеников развития в изображениях скал. Почему?

"Закон фантастического в искусстве" - это, по существу, и есть закон, открытый в ХХ веке Норбертом Винером, "закон ограниченного разнообразия". Отец кибернетики сделал великое открытие простой истины: существуют миллиарды яблок на яблонях, но ни одного нет яблока, которое было похоже на своего соседа по ветке. И главное - нет ни одного яблока на грушевом дереве.

Как много замечательных имен, творцов, созидателей! Все они несхожи и гениальны по-своему. И всех их роднит одно: оригинальность мышления, нетривиальный подход в решении тех или иных вопросов, которые они ставили перед собой!

Видеть, понимать, создавать - триада Леонардо да Винчи. Видеть, понимать, создавать - священный трилистник Султана Мухаммеда.

Умение резко выделить некую странность в общепринятом, увидеть в обыкновенном удивительное - великий дар. И он дан свыше гениям - Леонардо и Султану Мухаммеду.

О Леонардо пишут, что все научно-технические революции будущего уже жили в его голове. Вот далеко не полный реестр его интересов: анатомия, физиология, антропология, ботаника, геология, география, топография, космография, чистая механика, гидравлика, гидромеханика, океанография, оптика, термология, физика, астрономия, математика:

Хватит? Для одного человека более, чем достаточно! Дальше: :инженерия, машиностроение, летное дело, робототехника, автоматика:

Не много ли для одного человека? Можно и дальше продолжать.

Разве это не чудо?

У Козьмы Пруткова есть знаменитый афоризм: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда" . Наверное, это про Леонардо:.

По Леонардо: Мыслить - это видеть. Простая мысль? Италия сняла про Леонардо да Винчи фильм. Он был показан в 120 странах, в том числе и в бывшем СССР. Мне посчастливилось видеть этот фильм, многосерийную эпопею про жизнь гения. Каждый вечер я ждал встречи со старцем, похожим на Саваофа. Каждый вечер, после фильма наступала печаль, потому что до завтра было так много времени. Но и этот фильм не смог вместить в себя образ гениального: Я остановился на этом листе и не знаю как продолжать, как назвать Леонардо. Человеком? Гением? Творцом? Пришельцем из такого далекого будущего, что я даже представить не могу. Кем?

Самые высокие эпитеты человеческого разума не отразят Леонардо да Винчи. Не вместят его образ:

Ирреальное в реальном, реальное в ирреальном. Это тоже о нем, о Леонардо. Он был великим фантастом. Он бы реален и нереален. Не может человек обладать не пятью чувствами, а будто пятьюстами.

Он был невозможен и он был. В другой известной пословице из афоризмов Козьмы Пруткова: - "Нельзя объять необъятное, потому что необъятное объять невозможно!"

Но был Леонардо, который доказал обратное. Великий Мастер объял необъятное! Личность, которой посвящено более 3000 томов, остается загадочной.

В Стамбуле обнаружен свиток с турецким переводом письма Леонардо турецкому султану Баязиду II: - "Я слышал, что ты имеешь намерение соорудить мост из Галаты в Стамбул, но ты не соорудил его из-за отсутствия знающего мастера. И предлагал построить мост, под которым могли бы проплывать парусные суда:"

Жизнь Леонардо была фантастикой. Но и смерть не менее фантастична. Когда вскрыли могилу, то глазам предстала странная картина: то, что некогда было телом, приняло необычную позу. Голова опиралась на руку:Леонардо будто бы и по ту сторону жизни размышлял:

О чем?

|

|

|

|

|

|

2 января 2008

Пешком в IX век

Войдя в Девичью Башню, мы с трудом поднялись до III уровня, рискуя жизнью, с акробатической ловкостью забрались по торчащим из стен каменным выступам до маленького входа в стене Башни. Высота арочного проема чуть выше 160 см. Пройти в эту арку может один человек. Самое главное, не смотреть вниз, в темную пропасть, еле освещенную скупым и мерцающим светом малочисленных " чырагов " - светильников. Там, , за спиной остались 10 метров каменной пропасти. Не дай Бог, если поскользнется нога на каменном узком выступе или сорвется рука с бронзовых колец, вбитых над выступами. Тогда все - конец. Быстрый полет и смерть там, внизу, на каменном дне этой Башни. Наконец, мы добрались до этого хода. Он вырублен в шестиметровой толще стен. Отсюда начинается внутренний ход. Каменные ступени бесконечной спиралью ведут нас вверх. Они нестандартны, выше обычных ступеней. Высота этих ступеней не случайна. Они сбивают темп подъема, заставляют все время смотреть под ноги. А если к этому добавить почти полную темноту, скудно разбавленную маленькими язычками фитилей " чырагов " - то можно себе представить, как трудно было подниматься по этим каменным ступеням вверх, в неизвестность. Войдя в Девичью Башню, мы с трудом поднялись до III уровня, рискуя жизнью, с акробатической ловкостью забрались по торчащим из стен каменным выступам до маленького входа в стене Башни. Высота арочного проема чуть выше 160 см. Пройти в эту арку может один человек. Самое главное, не смотреть вниз, в темную пропасть, еле освещенную скупым и мерцающим светом малочисленных " чырагов " - светильников. Там, , за спиной остались 10 метров каменной пропасти. Не дай Бог, если поскользнется нога на каменном узком выступе или сорвется рука с бронзовых колец, вбитых над выступами. Тогда все - конец. Быстрый полет и смерть там, внизу, на каменном дне этой Башни. Наконец, мы добрались до этого хода. Он вырублен в шестиметровой толще стен. Отсюда начинается внутренний ход. Каменные ступени бесконечной спиралью ведут нас вверх. Они нестандартны, выше обычных ступеней. Высота этих ступеней не случайна. Они сбивают темп подъема, заставляют все время смотреть под ноги. А если к этому добавить почти полную темноту, скудно разбавленную маленькими язычками фитилей " чырагов " - то можно себе представить, как трудно было подниматься по этим каменным ступеням вверх, в неизвестность.

Неожиданно ступени кончились. Мы на маленькой площадке, такой маленькой, что 2 человека с трудом могут разминуться. С этой площадки можно попасть в маленькую круглую залу. Она освещена факелами, которые воткнуты в бронзовые держатели. Их не так много, но их свет позволяет увидеть группу вооруженных людей. На некоторых одеты бронзовые и железные кольчуги. Те двое в углу аккуратно снимают свои шлемы с наушниками. Если вглядеться, то видно, что наушники из толстой кожи с нашитыми на основу железными полукругами, напоминающими полумесяц, видимо предназначенные для защиты от скользящего удара сабли в боковую область шеи. Нас не замечают. Эти воины заняты собой и своим вооружением. Наверное, одна смена собирается сменить на посту своих товарищей там, перед входом. Когда мы поднимались, они были совсем незаметны на своем посту, сливаясь полностью со стеной. Можно только удивляться стойкости и терпению этих воинов. Стоять на маленькой площадке, где с трудом умещается один человек в полном вооружении, почти без движения, почти в темноте и при этом не заснуть? Удивительно! Оставим воинов заниматься своим делом. Не будем им мешать. Продолжим свой путь наверх. Ступени ведут нас выше. Слева и справа стены. Ладони нащупывают гладкий камень стен, отполированный руками тысяч и тысяч прикосновений во время подъема по этому узкому спиральному ходу. Он все время незаметно поворачивает влево. Кажется, что нет конца этому ходу. Вдруг мы чувствуем свежее дыхание воздуха. Он пахнет морем. Где-то там, далеко за толстыми стенами Башни ревет грозное штормовое море. Седой Хазар обрушивает волны на Башню. Кажется, что хочет он снести, сломать Башню, далеко по дну разметать камень Башни, которая так раздражает и заставляет снова и снова бросаться с пеной на огромных, как горы, волнах на эти камни.

Яростен натиск седого Хазара, но молчалива и неприступна Башня. Быстро бежит время. Уже не одно столетье сменило другое, а также вечен спор. Кто выйдет победителем? Не знаю. Как не страшны тяжелые волны, молотом бьющие по телу Башни - Девы, как ни упрям в своем желании седой Хазар - все также неподвижно стоит Башня и бьется в ярости у ног ее седой Хазар:

Мы стоим у окна - бойницы. Где-то там, далеко внизу бьют волны о камень стен, слышен рев моря. Через узкую бойницу мы видим серое, сплошь закрытое фиолетовыми тучами небо. Стремителен их бег с севера на юг. Хазри - так называется этот морской ветер - разбойник. Налетит неожиданно, поднимет бурю, лихо засвистит по узким улочкам Крепости, заставит все живое попрятаться, взметет кучи мусора и пыли. А кто зазевался, не успел добежать, дойти, спрятаться - горе тому. Озорник Хазри пригоршнями будет бросать песок в глаза несчастному. Как Самум в пустыне хозяин, так и Хазри в Баку повелитель. Что хочет, то и творит. А что делать? Как-никак, а младший брат грозного Хазара. Приходится терпеть и ждать, когда угомонится разбойник и так-же, как налетел, внезапно исчезнет: Мы стоим у окна - бойницы. Где-то там, далеко внизу бьют волны о камень стен, слышен рев моря. Через узкую бойницу мы видим серое, сплошь закрытое фиолетовыми тучами небо. Стремителен их бег с севера на юг. Хазри - так называется этот морской ветер - разбойник. Налетит неожиданно, поднимет бурю, лихо засвистит по узким улочкам Крепости, заставит все живое попрятаться, взметет кучи мусора и пыли. А кто зазевался, не успел добежать, дойти, спрятаться - горе тому. Озорник Хазри пригоршнями будет бросать песок в глаза несчастному. Как Самум в пустыне хозяин, так и Хазри в Баку повелитель. Что хочет, то и творит. А что делать? Как-никак, а младший брат грозного Хазара. Приходится терпеть и ждать, когда угомонится разбойник и так-же, как налетел, внезапно исчезнет:

В Башне, непогода за толстыми стенами не пугает. Здесь тишина уверенности. Мы продолжаем свой путь. Очередная ступень и перед нами вновь круглая зала. В отличие от нижней залы, здесь кругом дети, женщины и старики. В центре разведен огонь над ним на цепях, закрепленных крюками в стены, висит казан - большой котел из кованой меди. Вкусно тянет ароматом "долмы." - запеченного мяса в листьях молодой виноградной лозы. Вот озорник, лет 10, пытается ткнуть маленьким кинжалом в "долмушку" и поскорее отправить ее в рот! Благо, что мать и "биби" - сестра отца - заняты маленькой сестренкой. Вот, дурачок, обожжешь себе рот! Остановить его, что ли? Но нельзя. Не будем нарушать бег Времени, бег Истории, не имеем права.

Ага! Вот так тебе! Мать оглянулась и, заметив проделки сына, шлепнула его по заднице. Ну, все, порядок. Никто сегодня в травмопункт не попадет. Можно идти, оставив матерей заниматься Вечным Трудом - хранить и продолжать Историю.

Продолжим путь наверх. Стена поворачивает влево. Опять бесконечные поиски ступени и постоянное ожидание падения. Все тяжелее подъем, сопим и дыхание прерывистое. Тут и спортсмену трудно. Выносливые люди были наши предки! Или ступени не те, или мы уже не те?:

Но что такое? Снова холодный воздух откуда-то сверху. И рев ветра. Наверное, скоро кончатся наши мучения "верхолазов". Так и есть. Мы остановились у железной двери. Она открывается наружу. Сквозь круглые отверстия (видимо, просверленные для притока свежего воздуха) виден воин в доспехах. Он ходит по кругу. Движения его четкие и размеренные. Как же его не унесет могучий Хазри?! Такой силы ветер запросто теленка в воздух поднимет и унесет в неизвестность! Почему воину не страшен Хазри? Тут что-то не так... Ага! Вот и разгадка. По парапету площадки вбиты железные кольца и через них пропущена толстая шерстяная веревка, ничем не уступающая нашим современным канатам. Поэтому воин спокойно перебирает руками канат, двигаясь по кругу верхней обзорной площадки Башни. Тихо прикрыли железную дверь, чтобы стуком не потревожить часового. Хотя вряд ли он нас слышит или видит. Нас же нет, мы еще не родились, мы из далекого для них ХХ1 века.

Не будем никому мешать. Пусть воин охраняет, ветер бушует, а мы взглянем на Ичери Шехер сверху, с высоты полета чайки. Вон как бедные мечутся от ударов ветра. Нет им спасения ни в воздухе, ни на море. Разбушевались два брата - Хазар и Хазри. Стихия!:

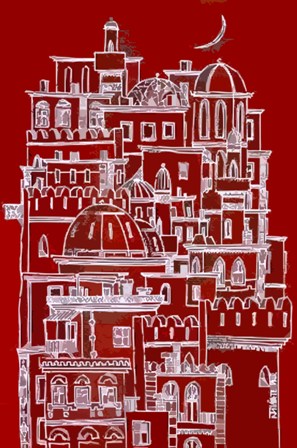

А перед нами во всей красе открылся древний город. Ичери Шехер как имя он получил позже, когда Баку из обнесенных вкруговую крепостными стенами домов шагнул за их пределы. Баку разделился на Ичери Шехер - внутренний город и Байыр Шехер - внешний город. Сейчас же мы видим начало Баку, его сердце. Плоские крыши странной геометрией своей притягивают наш взгляд. Если дать волю фантазии, то в этой причудливой игре горизонтальных плоскостей самых различных форм можно увидеть древнюю криптограмму. Что наши предки зашифровали в этой тайнописи человеческих жилищ? Почему так ассиметричны вертикали минаретов и полушария куполов мечетей? Что скрывается за этими горизонталями крыш, напоминающих ровный звук балабана, иногда взлетающего вверх или мягко переходящего в незаметный звуковой фон для солирования тара и кеманчи? А перед нами во всей красе открылся древний город. Ичери Шехер как имя он получил позже, когда Баку из обнесенных вкруговую крепостными стенами домов шагнул за их пределы. Баку разделился на Ичери Шехер - внутренний город и Байыр Шехер - внешний город. Сейчас же мы видим начало Баку, его сердце. Плоские крыши странной геометрией своей притягивают наш взгляд. Если дать волю фантазии, то в этой причудливой игре горизонтальных плоскостей самых различных форм можно увидеть древнюю криптограмму. Что наши предки зашифровали в этой тайнописи человеческих жилищ? Почему так ассиметричны вертикали минаретов и полушария куполов мечетей? Что скрывается за этими горизонталями крыш, напоминающих ровный звук балабана, иногда взлетающего вверх или мягко переходящего в незаметный звуковой фон для солирования тара и кеманчи?

А эти полушария - купола - как удары по бубну, нагаре, ритмично четко подчеркивающие древний музыкальный ряд мугама, - случайны ли они? Как прочесть эту каменную книгу, эту каменную скрижаль, называемую Ичери Шехер? Почему однажды влюбившись, не можешь забыть эту любовь - Ичери Шехер-дом нашей памяти? Велика память птиц в строительстве гнезда и в защите его от чужаков.: Почему мы становимся "манкуртами" - уничтожаем память своих предков?!

|

|

|

|

|

|

2 января 2008

Роль керамики в кулинарии

Среди экологических чистых по материалу изделии, употребляемых человеком в быту и производстве, керамика занимает одно из ведущих мест. Затем следуют стекло, дерево, нержавеющая сталь. Человеком предприняты попытки изготовить пластмассу, по своим характеристикам напоминающую стекло (оргстекло, ударопрочная пластмасса, различные полистиролы), но все они не отвечают главному требованию экологически чистого изделия - быть абсолютно инертным (не реагировать) к воздействию горячей пищи, жидкости (90 С), а также не изменять своей структуры от низких температур (-0 - 10 С) (мороженое, лед, охлажденные напитки и продукты). Среди экологических чистых по материалу изделии, употребляемых человеком в быту и производстве, керамика занимает одно из ведущих мест. Затем следуют стекло, дерево, нержавеющая сталь. Человеком предприняты попытки изготовить пластмассу, по своим характеристикам напоминающую стекло (оргстекло, ударопрочная пластмасса, различные полистиролы), но все они не отвечают главному требованию экологически чистого изделия - быть абсолютно инертным (не реагировать) к воздействию горячей пищи, жидкости (90 С), а также не изменять своей структуры от низких температур (-0 - 10 С) (мороженое, лед, охлажденные напитки и продукты).

При приготовлении пищи используется жар огня (дрова, газ, электроспирали), отдельно от всего этого стоят микроволновые печи. Они созданы по принципу, отличающих их от основных носителей огня, тепла, поэтому мною и не рассматриваются.